44. リバウンド・フットワーク&スプリング・コントロール

STEP4 リバウンドフットワーク奏法

勘のいい人ならすでに気づいているかも知れませんが、スプリング・コントロール奏法では、一番最初の動画のような超高速フットワークは、物理的に無理なのです。

そこで、スティックにリバウンド奏法があるように、フットワークにも「リバウンド・フットワーク」があるのです!

ところで皆さん、リバウンドフットワークと言うと、「スティックをビーターに置き換えて考える人が多い」ためか、「ヘッドとビーター間のリバウンド」というものを、まずイメージしてしまうのではないでしょうか?

しかし、よーく考えて下さい。ビーターはスプリングによる力で、勝手に返ってくるのですよ。

ですから、バディ・リッチやデニス・チェンバースが、フットペダルのスプリングを外して練習していたのは、フットボードと足裏間のリバウンドを得るための練習法だったのです。

一番最初の“超高速フットワークの動画”はこの「リバウンドフットワーク」を行ってプレイしているのです。

もちろん「スプリングコントロール奏法」だけでも、ロックからフュージョンに至る、ほとんどの曲に対応出来ます。ですが、一番最初の動画のように、極端に速い連打になると、ビーターが最大限戻ってくるための時間が、物理的に足りなくなってきます。

つまり「-30度」の場所まで戻るのを待っていては、テンポに間に合わないので、「+40度」〜「+20度」くらいのところに来た時に、“つつく”動作になるのです。ですので、フットボードと足裏は、離れている時間の方が長いのです。 ペダルと足裏の接触面積を減らして、フットボードと足裏との間でリバウンドを起こす事で、「普通は不可能と思われるスピードの連打が可能」になったり、通常なら極端にパワーが下がってしまうプレイも「メゾフォルテ〜フォルテぐらいの音量で演奏」できてしまうのです!

| フットボードに対する脚のポジション | |

|---|---|

| 足はペダルボードに対して外旋(ガニマタ) | |

| フットボードと足裏の接触面 | 特徴 |

| 靴の外側ヘリを使う |

|

| フットボードと足裏の接触面 | 特徴 |

| ペダルボードの外側ヘリを使う |

|

| フットボードに対する脚のポジション | |

|---|---|

| 脚はペダルボードに対して内旋(内マタ) | |

| フットボードと足裏の接触面 | 特徴 |

| 靴の内側ヘリを使う |

|

| フットボードと足裏の接触面 | 特徴 |

| ペダルボード内側のヘリを使う |

|

「足の裏とペダルボードの接触面積」を増やしてしまうことは、「足の裏にクッション」を付けてしまう事と、全く同じなのです。

このようにフットワークを『理科』で考えると、足の裏のクッションで『フットボードが戻ってくるエネルギーを一旦吸収しゼロに戻して』から、その後に『自分の筋肉で作り出したエネルギーをフットボードに伝え続ける』という日本的フットワークが、いかに、効率の悪い事かおわかり頂けたと思います。

日本的フットワークの連打では(1発だけならいいですが)、かなりの筋力が必要になってしまったり、極端にパワーが無くなってしまったりする「大きな原因」は、ここにあるのです。

一般的に言われている「基本奏法」とは、本当のドラム超初心者が、BPM100前後の『ゆったりした8ビートを叩けるように考えられたもの』だったのではないのでしょうか?

しかし、慣性力を無視して、いつまでも『2分音符や4分音符のためのフットワークを重視して練習を続ける必要性』は一体どこにあるのでしょうか?

足裏とプレートの接触面積を極限まで減らし、フットボードと足裏の間に、いかにリバウンドを起こさせるかが、高速フットワークを行う上での、重要なポイントなのです!

ペダルをコントロールするには、どんな靴が良いのですか?

A.前述したように、ペダルの操作は、「踏む」というより「離す」事の連続になりますから、つつくときの「接触面積」をいかに減らせるかという事がポイントです。

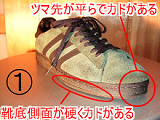

写真①の靴を見て下さい。この靴のように「角やヘリの部分が角張っていて、つま先も真っ直ぐになっている靴」をK’s MUSICはオススメします。なぜなら、写真のようにヘリや角が角張っていなければ、結果的にフットボードとの接触面積が多くなり、ロスが多くなってしまうのです。ですから、写真②のような靴では、靴底とフットボードの間でリバウンドを起こすのが、少々難しくなってしまいます。

写真①の靴を見て下さい。この靴のように「角やヘリの部分が角張っていて、つま先も真っ直ぐになっている靴」をK’s MUSICはオススメします。なぜなら、写真のようにヘリや角が角張っていなければ、結果的にフットボードとの接触面積が多くなり、ロスが多くなってしまうのです。ですから、写真②のような靴では、靴底とフットボードの間でリバウンドを起こすのが、少々難しくなってしまいます。

また、この後説明する靭帯や腱を有効に使う為には、靴のサイズについても、注意が必要です。通常の「歩行用の靴」のように、靴の中で足が前後左右に動いてしまうスペースを設けてしまうと、フットボードとのリバウンドの際に、「レスポンスの遅れ」を招いてしまいます。 ですので、普段より1〜2センチ小さいサイズの靴を、是非一度試してみて下さい。もしかしたら、ペダルのコントロールのしやすさに、ビックリしてしまうかもしれませんよ!(ただし、とても歩きづらいです!)

また、この後説明する靭帯や腱を有効に使う為には、靴のサイズについても、注意が必要です。通常の「歩行用の靴」のように、靴の中で足が前後左右に動いてしまうスペースを設けてしまうと、フットボードとのリバウンドの際に、「レスポンスの遅れ」を招いてしまいます。 ですので、普段より1〜2センチ小さいサイズの靴を、是非一度試してみて下さい。もしかしたら、ペダルのコントロールのしやすさに、ビックリしてしまうかもしれませんよ!(ただし、とても歩きづらいです!)

『全体重が足にかかる歩行用の靴』と、『座った状態でペダルをコントロールするための靴』は全く別物と考えて下さいね!実際、ある有名なプロドラマーの方がK’s MUSICに入校されて、この事を知り、ツアー用の靴のサイズが、それまで26.5センチだったものが、2.5センチも小さい“24センチ”に変わってしまったのですよ!

とは言え、主宰の小野瀬も今回の動画では「普段歩く時に使っている革靴」で演奏しています。コツさえつかんでしまえば、そこまで靴にこだわらなくても、ある程度演奏できてしまいます。

内マタやガニマタにすると、真っ直ぐ踏めないのですが?

A.1998年2月発表の、ドラミングアドバイス第14回『円運動フットワーク』でも触れたのですが、人間の脚の骨は湾曲していますし、各関節も曲がってついています。(足モーラー奏法では、この湾曲を積極利用して、円運動を作っています。)ですから「真っ直ぐ踏む」という行為は、一見正しいように錯覚されがちですが、関節を圧迫してしまう、とても不自然な行為なのです。ですので踏み方もそうですが、イスの位置もおおいにフットワークには関係してくるのですよ!

また、超一流ドラマー達に、フットワークの際、脚が左右にブレて見えるドラマーが多いのも特徴的ですが、これは“股関節と足首を同方向に回転させているため”で、「腰内の内臓筋」と「足の裏の骨格筋」のコントロールがポイントになっているからなのです。(股関節や重心等は、今後のドラミングアドバイスで詳しく説明していきたいと思います!)