8月, 2009 | K's MUSIC ドラム人間科学理論

月: 2009年8月

-

2009.08.13

お待たせ致しました!!練習台用の台座が入荷しました!!

以前、「ホームセンター等で買える材料のみで簡単に作成出来ること」を目標にして、この練習台に近い物を試作し、希望される生徒さんに作り方をお伝えしておりましたが、 “厚めで、かつ円形の木材” の調達が難しいという声がありました。 そこで、『なんとか出来ないだろうか』 と考えていたのですが、ある日K’s MUSICがお世話になっている材木業者さんがいらしていたので、練習台の台座を作れないか相談してみたところ、快く了承してくださいまして、この度生徒さんにお分けする事ができる様になりました! タモ材という家具などに使用されている木材を使ってもらい、 厚さも3cmとかなりしっかりした作りになっています。(これぐらいの厚さの木材はなかなか市販されていないですよ)仕上のラッカー塗装も厚めにして貰い、まるで家具のような仕上がりになっています。(色は下の4色から選べます。) あとはゴムのパッドと革を用意して頂ければすぐに完成できる状態です。簡単に言うと、「伸ばして、切って、貼る」それだけです! このページではラバーパッドと革の接着作業について以前試作品で製作した際の資料をご紹介していきます。作り方の流れ

各画像をクリックすると説明部分にジャンプしますステップ1 まず革を伸ばすところからスタートです!

ステップ2 ラバーパッドを台座に貼り付けます!

ステップ3 最後に革をしっかり貼って完成です!!

STEP1 〜革を切って伸ばそう!〜

少々手間はかかりますが、革がこの練習台の肝なんです! 革を貼ることによりリバウンド感、タッチの感触に大きな差がでます。 革を切って、伸ばす、という作業です。

なにもせずそのまま革を貼ってしまうと、あとでシワが寄ったり、ふやけた感じになったりしますので、先に伸ばす(なめす)作業をします。

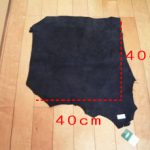

ここでは「14インチのドラムヘッド」が収まる大きさにカットしました。もしくはその位の大きさの革を準備しましょう。大体の目安として、タテヨコでおおよそ40センチくらいあれば十分でしょう。

※ここでは東急ハンズで購入した牛革のスウェードを使いました。

生徒さんからの話によると「日暮里の繊維問屋街」でかなり安く手に入れることができたそうです。

革を切って、伸ばす、という作業です。

なにもせずそのまま革を貼ってしまうと、あとでシワが寄ったり、ふやけた感じになったりしますので、先に伸ばす(なめす)作業をします。

ここでは「14インチのドラムヘッド」が収まる大きさにカットしました。もしくはその位の大きさの革を準備しましょう。大体の目安として、タテヨコでおおよそ40センチくらいあれば十分でしょう。

※ここでは東急ハンズで購入した牛革のスウェードを使いました。

生徒さんからの話によると「日暮里の繊維問屋街」でかなり安く手に入れることができたそうです。

カットした革を「水につけて」なじませます。ふやかせて、伸ばそうという魂胆です。

なので革を購入する際はあまりに厚いモノはオススメできません。タッチが変わりすぎることもあるのですが、伸ばす、馴染ませる作業が大変になるからです。

(かといって薄すぎる革を貼ってしまうと、ゴム部の硬さが気になりますので、 実際に手にとって軽く引っ張るなど、感触を確認してから購入して下さい)

カットした革を「水につけて」なじませます。ふやかせて、伸ばそうという魂胆です。

なので革を購入する際はあまりに厚いモノはオススメできません。タッチが変わりすぎることもあるのですが、伸ばす、馴染ませる作業が大変になるからです。

(かといって薄すぎる革を貼ってしまうと、ゴム部の硬さが気になりますので、 実際に手にとって軽く引っ張るなど、感触を確認してから購入して下さい)

水をかるく切ったあと、こんな感じで端を持って、思いっきり、引っぱり伸ばします。

ギュッ、ギュッとゆっくりで良いので、時間をかけて何度もやって下さい。コツは片方の腕を伸ばして、もう片方の手で、「弓を引く様に」伸ばすと良いです。

水をかるく切ったあと、こんな感じで端を持って、思いっきり、引っぱり伸ばします。

ギュッ、ギュッとゆっくりで良いので、時間をかけて何度もやって下さい。コツは片方の腕を伸ばして、もう片方の手で、「弓を引く様に」伸ばすと良いです。

乾いてきたら、水で湿らせ、同じ様に何度かやります。霧吹きなどがあればそれで少しずつ湿らせながらやると楽ですよ。

乾いてきたら、水で湿らせ、同じ様に何度かやります。霧吹きなどがあればそれで少しずつ湿らせながらやると楽ですよ。

こんな感じで足で端を踏んづけて、上に引っ張って思いっきり伸ばすのもアリです。言うまでも無いですが、足と背中を使いましょう。

この一連の作業は、ある程度革が伸びきったかな、という所まで時間をおいて何回かやって下さい。

ムラなく色々な場所を伸ばしましょう。革というのは意外と伸びます。(ちなみにこの時は時間を空けて、5〜6回やりました。)

こんな感じで足で端を踏んづけて、上に引っ張って思いっきり伸ばすのもアリです。言うまでも無いですが、足と背中を使いましょう。

この一連の作業は、ある程度革が伸びきったかな、という所まで時間をおいて何回かやって下さい。

ムラなく色々な場所を伸ばしましょう。革というのは意外と伸びます。(ちなみにこの時は時間を空けて、5〜6回やりました。)

STEP2 〜ゴムパッドを台座に貼り付けよう!〜

両面テープを両面に貼って台座に取り付けます。簡単な作業です!

次はゴムを台座に取り付ける作業です。ここでは両面テープを使います。

ここではパール製の12インチのラバーパッドを使いました。1枚1400円程度で買えます。( K’sに見本で同じものが置いてありますので一度ご覧下さい。)

楽器屋さん等で簡単に手に入れ易いということで、今回パール製の物を使用しました。丸くカットする自信がある方、あまり形にはこだわらなくてもいい方はホームセンターなどで売っているゴムを丸くカットしたものでもよいでしょう。

その方が費用は安く抑えられると思います。

ただし、その際は5mmの厚さがあるものを必ず選んでください。

次はゴムを台座に取り付ける作業です。ここでは両面テープを使います。

ここではパール製の12インチのラバーパッドを使いました。1枚1400円程度で買えます。( K’sに見本で同じものが置いてありますので一度ご覧下さい。)

楽器屋さん等で簡単に手に入れ易いということで、今回パール製の物を使用しました。丸くカットする自信がある方、あまり形にはこだわらなくてもいい方はホームセンターなどで売っているゴムを丸くカットしたものでもよいでしょう。

その方が費用は安く抑えられると思います。

ただし、その際は5mmの厚さがあるものを必ず選んでください。

まず、ゴムに両面テープを貼ります。真ん中から順に貼っていきます。

1枚ずつ貼って、端を揃えて切ります。

まず、ゴムに両面テープを貼ります。真ん中から順に貼っていきます。

1枚ずつ貼って、端を揃えて切ります。

こんな感じで多少余裕を持たせて、一度切ります。

こんな感じで多少余裕を持たせて、一度切ります。

その後で淵に沿ってきれいに揃え、このように貼っていきます。

隙間と気泡が出来ないようにだけ気をつけてくださいね!

その後で淵に沿ってきれいに揃え、このように貼っていきます。

隙間と気泡が出来ないようにだけ気をつけてくださいね!

端っこの方はこんな感じで貼り、余分な所をカットしましょう。

貼り付けたら、上から手でこすって馴染ませる事も忘れずに。

端っこの方はこんな感じで貼り、余分な所をカットしましょう。

貼り付けたら、上から手でこすって馴染ませる事も忘れずに。

無事全部貼れたら、ここで一旦台座にラバーパッドを貼ります。

台座の中心に上手にラバーパッドを貼り付けてください。

極端にずれていなければどんな貼り方でも問題ありません。

※ ここでは、貼り付ける前に真ん中に揃えて置き、淵の4隅に小さく目印をつけ(3、6、9、12時方向に) そのあと、中央の両面テープを1枚だけはがし、印を目印に端から置く様にして貼り付けました。 そのあとで左右の残ったテープをはがして貼りました。

うまく出来たら、ゴムのもう一面側にも同じ様に両面テープを貼ります。

無事全部貼れたら、ここで一旦台座にラバーパッドを貼ります。

台座の中心に上手にラバーパッドを貼り付けてください。

極端にずれていなければどんな貼り方でも問題ありません。

※ ここでは、貼り付ける前に真ん中に揃えて置き、淵の4隅に小さく目印をつけ(3、6、9、12時方向に) そのあと、中央の両面テープを1枚だけはがし、印を目印に端から置く様にして貼り付けました。 そのあとで左右の残ったテープをはがして貼りました。

うまく出来たら、ゴムのもう一面側にも同じ様に両面テープを貼ります。

STEP3 〜革を貼ろう!〜

革を貼ればいよいよ完成です!

さて、いよいよ大詰め。革貼りの作業です。先程のように、時間をかけて伸ばした革であれば、伸びてたるんでいる箇所もあると思います。 ですのでそこをうまく伸ばしながら貼っていく必要があります。

端っこの両面テープをはがし、シワが出来ないよう、革をピーンと広げ伸ばしつつ、端から慎重に貼っていきます。

さて、いよいよ大詰め。革貼りの作業です。先程のように、時間をかけて伸ばした革であれば、伸びてたるんでいる箇所もあると思います。 ですのでそこをうまく伸ばしながら貼っていく必要があります。

端っこの両面テープをはがし、シワが出来ないよう、革をピーンと広げ伸ばしつつ、端から慎重に貼っていきます。

うまく貼れたら、このように上から手でこすってなじませて下さい。失敗したらやり直せばOKです。同じく慎重に残りの部分もやっていきます。

うまく貼れたら、このように上から手でこすってなじませて下さい。失敗したらやり直せばOKです。同じく慎重に残りの部分もやっていきます。

うまく出来ました。貼った後も、手でまんべんなくこすり馴染ませます。

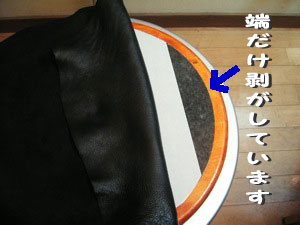

うっすらとゴム部と台座部が見えますね。

うまく出来ました。貼った後も、手でまんべんなくこすり馴染ませます。

うっすらとゴム部と台座部が見えますね。

余った部分をハサミでカットして行きます。

最後の重要なところなので丁寧に作業しましょう。

まずは大まかに余った所を切り、その後、残った箇所を処理します。

1度でキレイに切り取らず、2回位に分け、余裕を持たせながら切ってくとキレイに出来ます。

(最後の仕上げは、100円ショップで買ってきた、裁縫用の小さいハサミでやりました。)

余った部分をハサミでカットして行きます。

最後の重要なところなので丁寧に作業しましょう。

まずは大まかに余った所を切り、その後、残った箇所を処理します。

1度でキレイに切り取らず、2回位に分け、余裕を持たせながら切ってくとキレイに出来ます。

(最後の仕上げは、100円ショップで買ってきた、裁縫用の小さいハサミでやりました。)

無事出来上がりました!

これで完成です!! 意外と簡単に作れましたよね!!

無事出来上がりました!

これで完成です!! 意外と簡単に作れましたよね!!

お疲れ様でした♪

最後に、この練習台の特徴をまとめておきます。

特徴その1 消音?タッチ!? ・・・・

市販の練習パッドの台座は、カラーボックスなどに良く使われている「木屑を集めて成形した木材」や、ゴム製の物などが一般的ですが、素材のせいか、厳密に言うと音色の変化がわかりづらく、タッチ、剛性コントロールの練習にはあまりお勧め出来ないものが多いです。 市販の練習台の目的としては”消音”という点に重点を置かれて作られているものが多いと思いますが、表現をつけるために欠かすことのできない”グリップ、剛性によるタッチの差”が分かりづらいという弱点があります。 この練習台は家具などにも使われている”集積材”という木材を使用しています。スティックそのものの鳴りが出やすく、単なるボリュームの大小ではなく、剛性の変化による”音量、音色コントロール”が表現しやすい練習台です。特徴その2 そもそも何で革を張るの?? ・・・・

例えば、Vラインスティッキングのようにドラムヘッドに対して、スティックを斜めからストロークした場合、本物のドラムヘッドであれば反対側に滑っていくような感触になりますが、市販されているゴム製の練習台で同じ様にストロークした場合、逆に引っかかるような感触になり、本物のドラムヘッドでストロークした場合と違ったラインになってきてしまいます。 つまり、なぜK’sのオリジナルの練習台には革がはってあるかというと 、叩いたときの打面の滑り具合を実際のヘッドの感触に近づけるためなんですね! みなさん、こだわりの練習台でタッチに磨きをかけていきましょう!こちらでも動画で練習台の作り方を紹介しています。是非ご覧ください!