6月, 2004 | K's MUSIC ドラム人間科学理論

月: 2004年6月

-

2004.06.13

まずは、K’s MUSIC主宰、小野瀬健資による動画をご覧下さい。 よくある感じのジャズの演奏です。

今回のドラミングアドバイスを読み進める前に・・・

今回は音の質についての内容になりますが、一旦この内容をやめにしようかと思ったほど、ウェブ上で伝えるのは困難な作業でした。というのも、ミキサーを使ってマルチマイクで録音すると、「何かインチキをしているかもしれない」と疑念を抱く人もいるでしょうから(^-^; K’s MUSIC HPの動画の「音」は、「皆さんがバンドの練習時に行っているのと同じ方法」で録っています。そうして録った「決して良いとは言えない音」をHP上にアップするためには、さらに「音を約1/30にまで圧縮」しなければなりません。そうすると、今回の内容で非常に大事になる繊細な音などが、かなり削ぎ落とされてしまうのです。 ですので、今回の動画の音は雰囲気が伝わる程度なのを、あらかじめお断りしておきます。今回の内容の音をちゃんと伝えるには、「実際に目の前で実演する」か、しっかり録音したものを「CDにして聴いていただく」しか、方法はないのです。 ですが、多くのドラマーさんにとって非常に役に立つ内容なので、今回アップする運びとなりました。ぜひご自分で実践して、音楽表現に役立てて下さいね!

録音にいつも使用しているマイクもこんな程度です!

動画:JAZZバッキング

この動画では、多少ダイナミクスをつけて演奏していますが、このようなダイナミクスをつけるには、振り上げの高さでアクセントをつける事が必要と思っていませんか?その思い込みから、日夜アクセント練習に励んでいる人も、多いのではないでしょうか? しかし、小野瀬は「フィンガーコントロールを使って、ある事をすると、勝手にダイナミクスがついて、アクセントっぽく聴こえちゃうんだよ〜!」と言っています。 一体、どういう事でしょうか!? 実は小野瀬は、この演奏の間、振り上げの高さではなく、手の中で常に「ある事」をしてダイナミクスをつけていたのです。 今回は、音楽表現のための「第一歩」となる「タッチ」についてです。※今回は、プロや、上級者のドラマーさんには大変有効な情報となっていますが、「経験」や「歴」の浅い初・中級のドラマーさんには理解しにくい内容かもしれません。しかし、ドラマーのみならず、すべての楽器プレイヤーにとって非常にタメになる内容となっていますので、今後の上達のためにも是非読んでみて下さいね!はじめに

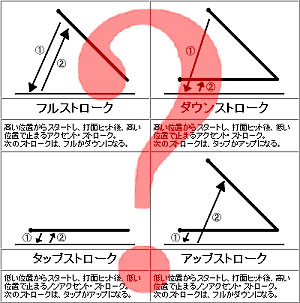

日本で定説となっている「アクセント理論」は、みなさんよくご存知だと思います。 フルストローク、ダウンストロークetc.・・・という風にネーミングされ、振り上げの高さで音に強弱をつけるという練習法です。

ですがこの練習法には大きな落とし穴があるのを、みなさんは気付いていますか?

ドラムはアコースティック楽器ですから、ちょっとした変化で音が変わる、とてもデリケートなものです。 それを音の強弱だけで解決してしまうと、自分のドラミングの幅をとても狭い物にしてしまうのです。

音量以外にもアクセント時の「音の質」、弱く叩く時の「音の質」をコントロールできればできるほど、自分の音楽表現の幅がグーンと広がるのですよ!

「そんなの当たり前だよ!」と思った人ほど、じっくり読んでみて下さいね!

今回のドラミングアドバイスは、日本のトップドラマーでさえ、わずか数人しか使える人がいない音楽表現の方法です!

日本で定説となっている「アクセント理論」は、みなさんよくご存知だと思います。 フルストローク、ダウンストロークetc.・・・という風にネーミングされ、振り上げの高さで音に強弱をつけるという練習法です。

ですがこの練習法には大きな落とし穴があるのを、みなさんは気付いていますか?

ドラムはアコースティック楽器ですから、ちょっとした変化で音が変わる、とてもデリケートなものです。 それを音の強弱だけで解決してしまうと、自分のドラミングの幅をとても狭い物にしてしまうのです。

音量以外にもアクセント時の「音の質」、弱く叩く時の「音の質」をコントロールできればできるほど、自分の音楽表現の幅がグーンと広がるのですよ!

「そんなの当たり前だよ!」と思った人ほど、じっくり読んでみて下さいね!

今回のドラミングアドバイスは、日本のトップドラマーでさえ、わずか数人しか使える人がいない音楽表現の方法です!

衝撃の新事実!

誰もが今までアクセントだと信じてきたものは、実はスティックの剛性コントロールだったのです。 高さ=パワー、 スピード=パワーという、一見もっとも合理的と思える理論の裏に隠された究極の盲点にせまります!NEXTグリップでタッチが変わる、本当の理由は?