9月, 2000 | K's MUSIC ドラム人間科学理論

月: 2000年9月

-

2000.09.01

今回は海外の超一流ドラマー達が“実戦奏法”としているモーラー奏法についてです。

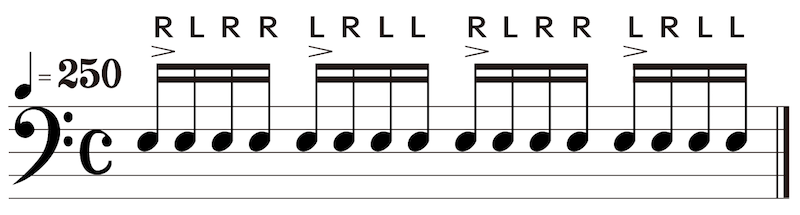

皆さんが仮に何か一つのフレーズを叩くとします。(ここではパラディドルを例にあげます。できれば実際にスティックを持ってご自身の奏法と照らし合わせてみて下さい)

通常の日本的ストロークでは腕や手首の振り下ろし1回につき1打が基本です。例えば右手で8つの音を叩くためには同じようなモーションを8回も繰り返さなくてはならない奏法と言えます。それに対しモーラー奏法では「腕自体の回転力」によって腕を外(横)に開き、閉じた所で1モーションとします。

つまり上腕部を内回転させて腕を開きながら数打(最高12〜13打)、そして反転させながら脇を閉じて数打(最高2打)叩く事が出来るため、ほとんどのフレーズをたった「1モーションで叩く事が可能」なのです。もっと単純に言えば、最も簡単に「腕や手首の往復運動の簡略化を図れる奏法」とも言えます。

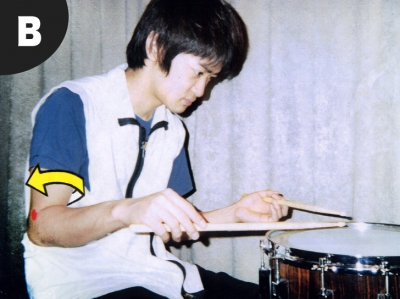

バディ・リッチ式のモーラー奏法の基本は腕自体を内側に回転させ(写真A)元に戻す事(写真B)で1モーションとします(レギュラーグリップも同様です)

*写真AとBではヒジに貼ってある赤いシールの位置が変化している点に注目!

(写真は当ドラムスクール生の阿部拓歩君です)

このモーラー奏法という「腕自体の回転力を原理とする奏法」を用いると脇の開閉が目立つ上に打面のあちこちを叩いているようにも見えるため、国内では正しくない奏法と思われがちですが、バディ・リッチが実際に行なうスティックワークは、ほとんどこの奏法によるものです。 (モーラー奏法の見た目の華やかさゆえ、日本ではこれを“ショーマンシップ”と誤解されているのが現状のようですが…) 本来のドラミングは実に楽に行なえるものですが、見た目だけの姿勢を良くし、無理に力で固定して脇もぶれないようにして叩くプレイを続ければ、手首をはじめ身体全体に大変な負担がかかるばかりか、一定以上のパワーやスピード、そしてダイナミックな音楽表現も難しいものとなります。 これを機に皆さんも御自身の奏法について見つめ直してみてはいかがでしょうか? 本物のモーラー奏法には日本のドラム奏法の常識を覆すほどの真実があります。2000年9月