5月, 2000 | K's MUSIC ドラム人間科学理論

月: 2000年5月

-

2000.05.01

バディ・リッチやデニス・チェンバースらが、フットワークの練習を「フットペダルのバネを外してやっていた」という話は皆さんもご存じだと思います。しかし、その「理由」について考えた事があるでしょうか?

それは、スティックワークにリバウンド奏法があるように、フットワークにも「リバウンド・フットワーク」という「リバウンドを有効利用した奏法」があるからなのです。

現在ではほとんどの外国人ドラマーのフットワークが「リバウンド」を中心に構成されています。日本人ドラマーもこれを見習うべきではないかと、K’s MUSICは考えます。

下記の表に詳しくまとめてみましたので、ぜひこれを参考に、両方の奏法の長所を「音楽表現のため」に使い分けてみるのはいかがでしょうか。

リバウンド・フットワーク 音色:地響き的太さ 音量:mf〜ff

- ペダルボードがリバウンドして「跳ね返ってくる瞬間」に「軽くつつく動作」が主体。

- 「ペダルボード」と「足裏」の関係を「意図的に不安定」にさせる

- 靴のヘリや角の部分を積極的に使って「ペダルボードと足裏の接触面積」をできるだけ「最小」にする

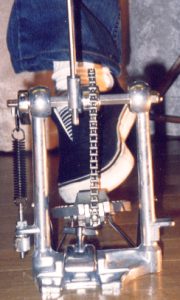

(ちなみにデイヴ・ウェックルは

←靴の外側の角でプレイしている)

(ちなみにデイヴ・ウェックルは

←靴の外側の角でプレイしている)

- 接触面積が最小のため、「ペダルボードが足裏に当たった瞬間」に、「リバウンド現象」が起きて、結果的にそのスピードがビーターに伝わる。

- タイミングさえつかめれば「とんでもない大音量やスピード」でも「信じられない位の小さな力」でプレイが可能。音色はかなり太い。(こちら参照)

- ビータースピードが「異常に速い」ため、小さな音が出せない。

通常のフットワーク 音色:ナチュラル 音量:pp〜mf

- 母指球を中心にした「ペダルボードを押す動作」が主体(母指球で空き缶を踏みつぶす感じ)

- ペダル全体を安定させるために「ペダルボード」と「足裏」の接触面積を大きくする

- ペダルが常に安定しているため、「8ビートのようなゆっくりとしたフレーズ」にベストマッチ。音色もナチュラルで良い

- しかし、速いフレーズになると「足裏の接触面積の多さ」が「ペダルボードに対してクッションの役目」をしてしまうため、ペダル全体の動きを鈍らせてしまう。結果、ビータースピードが遅くなってしまうために音色も細くなり、パワーも出ない。(それでも無理してやろうとするからトレーニングが必要になったり、腰痛の原因にもなってしまうのだ!)

2000年5月