11月, 2000 | K's MUSIC ドラム人間科学理論

月: 2000年11月

-

2000.11.01

オープンリムショットという奏法は一本のスティックでリムとヘッドを“同時に叩く”という奏法ですが、厳密には同時に叩ける事などありえません。物理的に「リム」か「ヘッド」のどちらかを先に叩いてしまっています。

皆さんはそれによる「音色」や「音量」の変化にお気づきでしょうか?通常の日本的奏法ではスティックが「リムに当たってからヘッドに当たるというリムショット」になりがちです。

そこで今回は意図的にスティックをヘッドに当ててからリムに当てる「シェルショット」という奏法について以下にまとめてみましたので、通常のリムショットと使い分けて音楽的奏法の幅を広げてみてはいかがでしょうか。

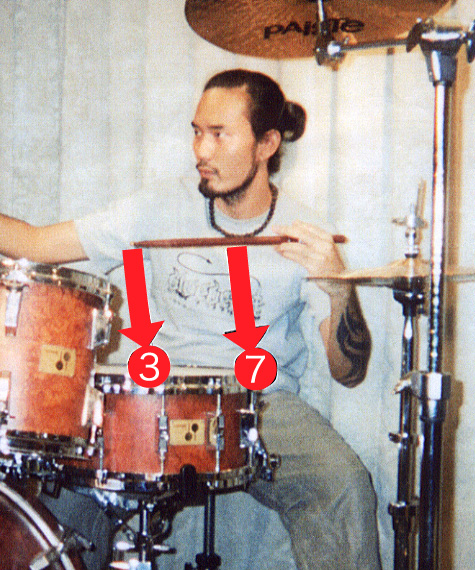

シェル・ショット 音色:基音が長く、太い音 音量:mf〜ff

- スティックをヘッドに当ててからリムに当てる奏法

- ヘッドよりもリムを介して「衝撃をシェル自体に加えて胴鳴りを起こす」事を目的とするため(リム部7、ヘッド部3の割合)、腕全体の上下運動主体の動作となる

- 「スティックの先端の振り上げが少なくてもリム部を強打できるライン」なので高速アクセントフレーズにも対応。そのため、フレディ・グルーバーシステムで主に使われる

- シェルがより強く発音し胴鳴りするため、ハイピッチにチューニングされたスネアでもカン高い音にならず、低域成分を多く含んだ太い音になる

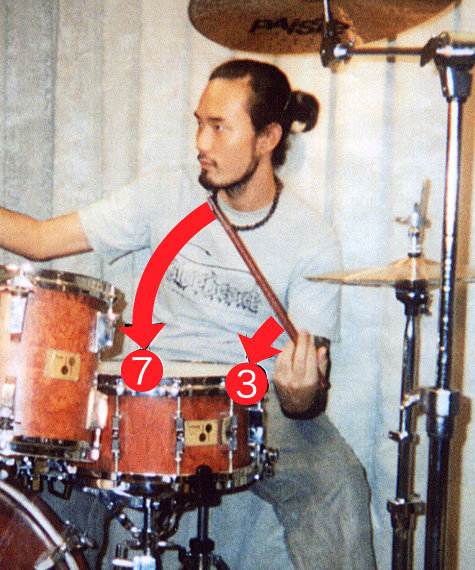

リム・ショット 音色:基音が短く、タイト 音量:mp〜mf

- スティックがリムに当たってからヘッドに当たる奏法

- スティック先端の軌道が「大きく弧を描く奏法」のため、力がリム部より前方に加わる。結果、衝撃の割合がリム部3、ヘッド部7になりやすい

- 「スティックの先端を大きく振り上げないとリムを強打できないライン」のため、高速アクセントフレーズには不向き。ゆっくりとした曲やタイトな曲にマッチする

- ヘッドに対しての衝撃が大きく、「リムやシェルに対しての衝撃は小さくなってしまう」ため、ローピッチにチューニングされたスネアでもタイトで多少カン高い音になる

(写真は当ドラムスクール生の鶴沢志門君です)

2000年11月