月: 2020年7月

-

2020.07.02

ドラム人間科学TV STEP6のテキスト版ページを公開致しました。

-

まずは、こちらの動画をご覧下さい。

動画 : 初回レッスンの人体力学体験

いきなり、人が吹っ飛んだりする映像をご覧頂きましたが、これらはK’s MUSICの初回レッスンで、必ずおこなっている「人体力学の体験コーナー」を録画したものです。中には、「そもそもドラムと何の関係があるの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。

では、どのように関係があるのか?次の映像をご覧下さい。

動画 : 音圧&音の存在感を可能にする人体力学

いかがでしょうか?

一見ドラムに関係がなさそうに見える人体力学ですが、こうやってドラム演奏に応用することができるんです!

K’s MUSICでは、レッスン内容の一部として、この人体力学を今から30年以上も前から、レッスンで提供してきました。でもこれってヤラセなんじゃないの?

A. 確かに、武術系の動画は「一部の達人の中の達人」の方を除いて、そのほとんどが“お手盛り”(弟子が師匠に気を回して、わざと師匠の技にかかって転んだり、倒れたりする、あまり良いとは言えない風習)によるものなので、体験していない方がK’s MUSICの映像を見ると、そのように見えてしまうかもしれません。

ですが、K’s MUSICでは、その日が“初対面の生徒さん”に「遠慮せず思いっきりガチでやって下さい!」とお願いしてやってもらっているので、ヤラセは一切できません。

SECTION 1 人体力学モーラーの威力

こちらの映像は、

- 普通に真っすぐ叩く奏法

- 普通のモーラー奏法

- 人体力学モーラー

「3種類のストロークの威力の違い」を実際に体感してもらっているところを撮影したものです。ノーカット映像ですので、「ヤラセがない」という事も確認できると思います。

動画 : 通常の奏法&通常のモーラーVS人体力学モーラー

いかがでしょうか?

①普通に真っすぐ叩く奏法と②普通のモーラー奏法では、ほとんど動かなかった生徒さんが、③“人体力学モーラー”では、いとも簡単に身体ごと持っていかれたことからもわかるように、人体力学を駆使したモーラーは凄まじいエネルギーを生むことが可能です。

これをドラムに応用できれば、身体の使いこなしのレベルが段違いに上がり、パワーとスピードの両立はもちろん、音楽的アプローチ(ダイナミクスコントロール、うねり、タッチコントロール、グルーヴetc…)にだって使えるんです!!この人体力学モーラーを習得するには、様々な身体操作を高度に使いこなす必要があり、とてもここでは解説しきれませんが、その中から大事になる要素の一つをご紹介しましょう。それは、、、

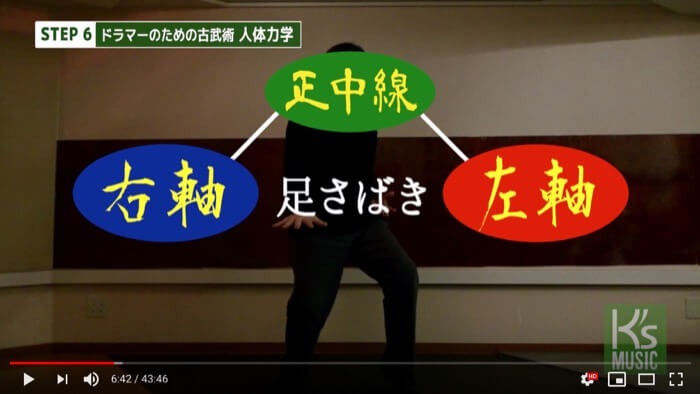

足さばきを含めた体軸の操作です。動画:正中線よりも大事な右軸と左軸

正中線は、軸の意識が全くないという方にはわかりやすいですし、左軸と右軸の行き来にももちろん必要になりますが、もしドラムを演奏する際、正中線だけでプレイしてしまうと、激しい移動フレーズのプレイが逆にやりづらくなったり、音のコントロールもやりづらくなったりします。(こちらの動画小野瀬’s人体力学解説~レッスン風景で、右軸・正中線・左軸の詳しい説明をしています。是非ご覧下さい)

わかりやすく野球で例えてみましょう。もし、正中線を保ったままピッチングをしてしまうと、いわゆる「女投げ」になってしまい、とても不恰好になってしまいます。

右手でボールを投げる場合、右軸→正中線→左軸という軸の移動を行うことで、より速く・より遠くに投げることができます。ドラムでも、左軸・右軸を使えた方が、色々なプレイに対応できるのは、身体操作という意味では同じです。(仮に、ハイハットやカウベルをずっと4分音符で叩き続けるというような時は、正中線でプレイしてもできなくはないですが、実演奏レベルでは使いものになりません。)

ドラム演奏で身体を使いこなすには、左軸・正中線・右軸を足さばきでコントロールすることが必要不可欠です!!

NEXT本当に使えるモーラーの波