45. STEP1 モーラー奏法の概要 ゴスペルドラミングとモーラー

- モーラーに取り組んでも、K’s MUSICの動画のようなプレイができないのはなぜですか?

- 日本のモーラーは妙に 「クネクネ」 してみえるけど、海外のドラマーや、K’s MUSICの動画ではそう見えないのはなぜですか?

このご質問への回答を、映像を交えてご覧ください。

動画:2つのご質問の解説

こちらのSTEP6を見て頂ければおわかり頂けると思いますが、K’s MUSICが奏法系のレッスンを行う際には、古武術の技の原理である 「人体力学」 をベースに、手取り足取りでお伝えしております。

そんな中、人体力学の身についていない参加講師の方々にスネア上のモーラー奏法を広めて頂くにあたって、重要視した点が2つあります。

- 参加講師の方の上達よりも、その受け持つ生徒さんの上達を優先して、本来コンパクトで良いモーラーの動きをかなり大げさに覚えて頂く。

- 人体力学が使えなくてもできる、「身体に優しい動き」 を覚えて頂く。

この2点を重視して覚えて頂き、そして広めて頂いた結果、動き方は大げさではありますが、わかりやすく伝わりましたし、また、身体に優しい動きが広まった事により、けんしょう炎が治った等のお礼の電話を、プロジェクト参加講師の生徒さん達から頂いたりもしましたので、K’s MUSICとしても本当に喜んでおります。

また、妙にクネクネして見えるという点には大げさに覚えて頂いた事に加えて、もう1つ理由があります。

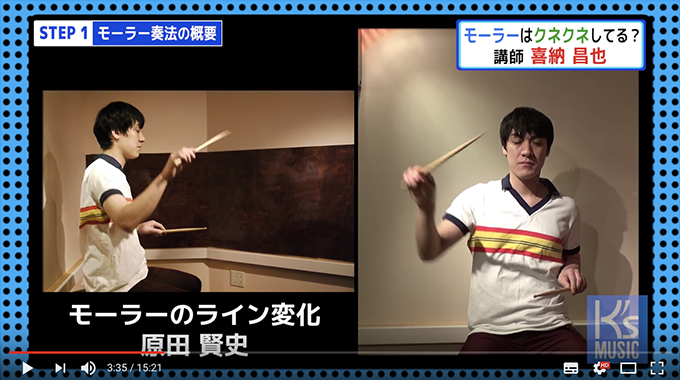

動画:モーラーのライン変化

「身体にくっついているスネアを叩くためのモーラー奏法」 と 「身体から離れたタムやシンバルを叩くモーラー奏法」 では、身体の構造上、違うラインでストロークをしないと、逆に叩きづらくなったり、ギクシャクしてしまいます。

元々、モーラー奏法普及プロジェクトではスネアドラム上だけのモーラー奏法をお伝えする約束ですが、マーチングのように身体にスネアがくっついた状態(セットドラミングでは使い道のないくらい近い状態)でしか使えないラインで教えては、参加講師の方々が気の毒ですし、教わる生徒さん達のレベルアップにもつながらないと判断し、

身体からわりと離した状態、つまりクネクネしてみえやすいモーラーのラインでお伝えしたのです。

SECTION2 「く」の字の叩き方はモーラー奏法?

ゴスペル系の黒人ドラマーによく見られるこのような手首の形。

ゴスペル系の黒人ドラマーによく見られるこのような手首の形。

一見、モーラー奏法とは全く違う奏法に見えてしまうかもしれませんが、モーラー奏法の大きな特徴である 「回転」 が理解できれば、「なるほど!」 と納得して貰えると思います。

早速、次の動画をご覧ください。

動画:腕の回転を使う奏法

いかがでしょうか? 「連打の際、内側へ回転させ、アクセントを外側の連打で叩く」 というのが一般的なモーラー奏法ですが、「内側の回転でアクセントを入れることももちろん可能」 ですし、「外側へ回転させながら連打する」 ことも可能なのです。

ではその外側の回転をわかりやすく解説していきましょう。

動画:モーラー奏法による連打とアクセント

いかがでしょうか? 外側に回転させていくと、、

-

1stポジション

-

2ndポジション

-

3rdポジション

-

4thポジション

こういう風にグリップや手首が変化していくのがおわかり頂けたと思います。

この外側の回転で出てくる「4thポジション」を別アングルからみると、、。ゴスペル系ドラマーのような 「く」の字のポジションに見えませんか?

実はこのポジションは、2004年に公開した、ドラミングアドバイス第43回の中の 「ヴィニー・カリウタ式高剛性」 の実演動画にも登場しています。

動画:タッチ、音色表現

ヴィニー・カリウタがシンバルレガートで2ndポジションでタップ、そして 3rdポジションや4thポジションを使ってアクセント、という風に演奏している所を見た事がある方も多いのではないでしょうか?

3rdや4thポジションがモーラー奏法なのなら 「モーラー奏法普及プロジェクト」 で広めても良かったのではないでしょうか?

A.手や腕の回転だけでも基本的にはショットが可能な1st、2ndポジションに比べ 「上腕が下がった状態」 で叩く事が多くなる3rdや4thポジションは、骨盤や股関節、背骨などから動きを生まなくては、実用的に使いこなせないのです。また無理にやってしまうと体を壊しかねません。 そのためどうしても人体力学や古武術の要素が必要になってしまうのです。

「モーラー奏法普及プロジェクト」 の講師の方々には規約上、「人体力学はお教えしない」 そして 「手や腕だけで可能なモーラー奏法」 しかお伝えしないというのが元々のお約束です。そのため 「1st、2ndポジションのみ」 に限定してお伝えした、という経緯があります。